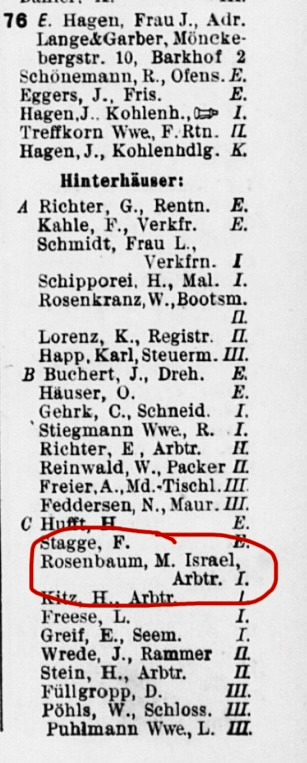

Die Familie Rosenbaum/Hauptmann wohnte nicht direkt an der Bartelsstraße 76, sondern seit 1937 im Hinterhaus, im Haus „c“. Oben rechts im Flyer habe ich einen Ausschnitt aus einem Stadtplan der 1930er Jahre eingefügt.

Man sieht, dass die Hinterhäuser a, b und c längsseits zum Haupthaus standen. Heute existieren sie bekanntlich nicht mehr. Im Internet fand ich zudem ein Luftbild der Bartelsstraße vom März 1945, auf dem zwischen den Bahngleisen und der Altonaer Straße kein Gebäude mehr steht.

Edith Rosenbaum (geb. 1899) wurde mit ihrer Tochter Mathel (geb. 14. Februar 1940) am 6. Dezember 1941 von hier nach Riga verschleppt, wo beide ermordet wurden, weil sie Jüdinnen waren. Mathel stammte aus Ediths zweiter Ehe mit Max Rosenbaum. Erna (geb. 1922) und Hermann (geb. 1919) entstammten ihrer ersten Ehe. An diesem Tag wurden 753 jüdische Menschen, die in Hamburg lebten, nach Riga in das damalige Belorussland deportiert. Ein Teil dieser Menschen wurde über den Schlachthof (Veterinärstation /Viehbahnhof Sternschanze) verschleppt. Ob Edith und Mathel dazu gehörten, konnte ich nicht klären. Insgesamt wurden 34 Menschen aus den Wohngebieten rund um den Sternschanzen-Bahnhof am 6. Dezember 1941 nach Riga deportiert. Max Rosenbaum war bereits am 25. Oktober 1941 nach Lodz, Hermann Hauptmann am 8. November 1941 nach Minsk transportiert worden. Erna Hauptmann wurde am 11. Juli 1942 nach Auschwitz verschleppt.

Wer waren Edith und Mathel Rosenbaum?

Edith Lachotzki wurde am 20. Februar 1899 in Berlin geboren. Sie heiratete Siegmund Hauptmann; das Paar hatte zwei Kinder, Hermann (1919) und Erna (1922). Die Ehe wurde 1926 geschieden. Seit dem 23. Januar 1937 wohnte Edith mit ihren Kindern in der Bartelsstraße 78, Haus c. Zuvor hatte sie seit 1932 in der Theodorstraße 46 in Altona gelebt. Zu dieser Zeit arbeitete sie als Haushaltshilfe bei der Familie Auerhahn. 1939 heiratete sie Max Rosenbaum; er zog zur Familie. Mathel, ihre gemeinsame Tochter, wurde am 14. Februar 1940 in Hamburg geboren.

Was wurde aus Hermann Hauptmann?

Vor dem Neubau in der Bartelsstraße 76 liegen heute vier Stolpersteine für die Familie Rosenbaum/Hauptmann. Auf Hermanns Stein steht „Schicksal unbekannt“. Bei meiner Recherche erfuhr ich jedoch, dass er als Einziger überlebt hat.

Nach seinem Realschulabschluss 1934 begann er eine vierjährige Lehre als Elektrotechniker. Seine Gesellenprüfung konnte er 1937 nicht ablegen, da diese Juden verboten wurde. Dennoch arbeitete er bis kurz vor seiner Deportation im November 1941 in diesem Beruf, da ihn Unternehmen weiterhin beschäftigten. Seit 1936 engagierte er sich zudem in seiner Freizeit an den Spielstätten des „Jüdischen Kulturbundes“. Mitglieder konnten dort Theateraufführungen besuchen, die ausschließlich von jüdischen Künstler:innen für ein jüdisches Publikum stattfanden. Für uns heute kaum vorstellbar: Der Besuch staatlicher und privater Bühnen war jüdischen Menschen seit 1936 in Hamburg verboten. Im Januar 1938 wurde in der (Eimsbütteler) Hartungstraße 9–11 das „Jüdische Gemeinschaftshaus“ eröffnet – mit einem Theatersaal für 450 Menschen. Dort fanden Theater, Konzerte, Vorträge, Sportvorführungen und gesellschaftliche Veranstaltungen statt; auch ein Restaurant gehörte dazu.

Hermann Hauptmann wurde am 8. November 1941 nach Minsk deportiert. Von September 1943 bis Februar 1944 kam er ins Ghetto Lublin, anschließend ins KZ Flossenbürg und Anfang 1945 ins KZ Dachau, jeweils in deren Außenlager.

Rückkehr nach Hamburg nach 1945

1946 kehrte er nach Hamburg zurück und begann als Beleuchtungsmeister an den Hamburger Kammerspielen, nachdem er dort bis 1941 bereits als Elektriker im Jüdischen Gemeindehaus gearbeitet hatte. Die erste Intendantin der Kammerspiele nach dem Krieg, Ida Ehre, schrieb über ihn: „Für alle vorkommenden technischen und handwerklichen Arbeiten ist Herr Hauptmann hervorragend geeignet … und zeichnet sich durch außerordentlichen Fleiß und Gewissenhaftigkeit aus.“ Später ergänzte sie: „Er ist in seinem Fach ein wirklicher Meister.“ 1949 emigrierte er in die USA und wurde dort Farmer.