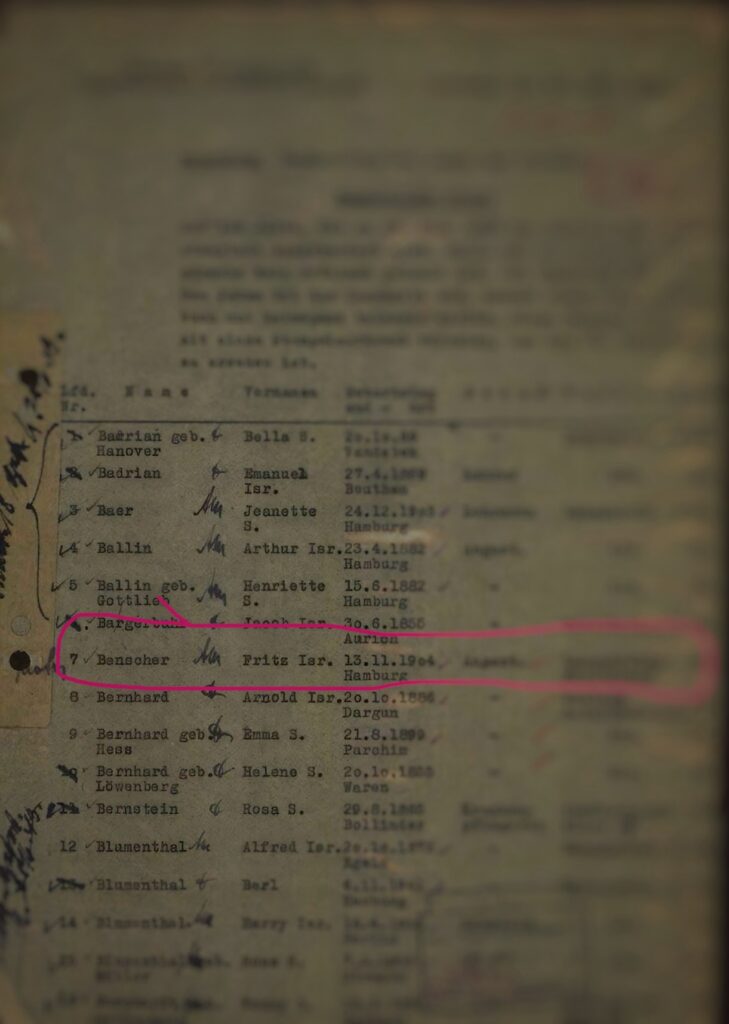

Beate Meyer hatte 2017 ein Buch über Fritz Benscher im Wallstein Verlag publiziert. Eine Erzählung von ihm über die Deportation vom 6. Dezember 1941 über den Hamburger Schlachthof und den Viehbahnhof des Bahnhof Sternschanze war der Anlass, am 8. Dezember 2025 mit einer Kundgebung daran zu erinnern. Hier eine Zusammenfassung über Fritz Benscher aus dem Buch von Dr. Beate Meyer.

Fritz Benscher wurde am 13. November 1904 in Hamburg als drittes von drei Söhnen des Gotthard und der Pauline Benscher geboren. Die Familie, die ein wohlhabendes, aber nicht reiches Leben führte, wohnte in Blankenese. Fritz Benscher beschrieb sein Verhältnis zum Vater später als lebenslange „Hassliebe“, da er ihn zwar bewunderte, aber gleichzeitig total ablehnte, zumal der Vater ihn auch im Erwachsenenalter nicht für seine beruflichen Fähigkeiten oder seinen Ruhm anerkannte.

Ausbildung und frühe Theaterkarriere

Fritz Benscher besuchte die Gustav-Bertram-Vorschule, bevor er 1914 zur jüdischen Talmud-Tora-Realschule am Grindelhof wechselte. Seine Schulzeit beendete er 1920 mir der Realschulreife. 1921 begann ein unstetes Leben. Zunächst wurde er vom Vater zur Erlernung des Gerberhandwerks nach Nordhausen geschickt, schloss sich dort aber schnell einer Kabarettgruppe an.

Über unbekannte Wege gelangte er zum Oldenburger Landestheater, wo er als Statist arbeitete und auch als Schlagzeuger in einer Kneipenkapelle auftrat. Anschließend kehrte er nach Hamburg zurück, wo er ab 1924 bei der neu gegründeten Nordischen Rundfunk AG (NORAG) eine Anstellung fand und sich als „Mädchen für alles“ betätigte. Er verlas Gemüseberichte, spielte Schlagzeug für Musikprogramme und erzählte Seemannsgeschichten. Bis Ende der 1920er Jahre arbeitete Benscher auch als Statist an der Hamburger Volksoper und war von 1926 bis 1929 am Schiller-Theater engagiert. Später zog er nach Berlin, wo er als Tanzbuffo, Choreograph und Regisseur am Metropol-Theater und an der Komischen Oper (dort mit Hans Albers) tätig war. Er entwickelte sich zum Allround-Künstler und zeichnete sich besonders als erfolgreicher Conférencier (Plauderer und Witzler) aus.

In Berlin und Palästina 1929/1930

Er lebte in der Künstlerkolonie am Breitenbachplatz. Wegen seiner politischen Aktivitäten soll er nach eigenen Angaben kurzzeitig wegen Landfriedensbruch verhaftet worden sein, nachdem er eine Stahlhelmversammlung (Faschisten) und eine antisemitische Kundgebung gesprengt hatte. 1929/30 reiste er nach Palästina mit der Absicht, dort zu bleiben und Busfahrer zu werden, musste aber zurückkehren, da sein Vater ihm die notwendige Summe von 1000 Pfund Sterling für das Einwanderungszertifikat verweigerte.

Verfolgung nach 1933

Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 geriet Benscher aufgrund seiner jüdischen Abstammung schnell ins Visier des NS-Systems. Als Jude war ihm die notwendige Mitgliedschaft in den Kammern der Reichskulturkammer, die Propagandaminister Joseph Goebbels ins Leben gerufen hatte, verwehrt.

Die Flucht seiner Eltern Gotthard und Pauline Benscher im Juli 1933 in die Tschechoslowakei aufgrund polizeilicher Ermittlungen gegen die väterliche Firma zog Fritz und seine Brüder in einen Rechtsstreit um den Familienbesitz, den sie gegen die staatliche Beschlagnahmung sichern mussten. Fritz Benscher wurde Miteigentümer der Firma (25% Anteile), verfolgte jedoch weiterhin seinen Beruf als Schauspieler.

Als Schauspieler im Jüdischen Kulturbund

Um seinen Beruf weiter ausüben zu können, trat Benscher dem Jüdischen Kulturbund bei, der es arbeitslosen jüdischen Künstlern unter Aufsicht des Regimes ermöglichte, vor jüdischem Publikum aufzutreten. Er gastierte erfolgreich in Kabaretts und tourte mit dem Ensemble durch zahlreiche Städte in Deutschland. Zu den Spielorten gehörte das Jüdische Gemeindehaus in der Hartungstraße in Hamburg.

Nachdem die Brüder Benscher das väterliche Unternehmen im Oktober 1938 zwangsweise an einen „arischen Erwerber“ zu einem Spottpreis verkauft hatten, wurden ihre Konten gesperrt und ihnen wurden neue Steuern und Abgaben auferlegt. Seine Vermögenswerte von etwa 30.000 RM wurden restlos durch die Finanzbehörden aufgezehrt.

Während des Novemberpogroms 1938 flüchteten seine Brüder ins Ausland, und Fritz Benscher versteckte sich angeblich in Hamburg. Anschließend wurde er gezwungen, die Liquidation der Firma „Benscher & Co. in Liqu.“ unter dem Namen „Fritz Israel Benscher“ zu übernehmen und das verbliebene Vermögen seiner Familie zu verwalten.

Ausbildung als Tischler

Da er mittellos war und keine Engagements mehr erhielt, begann Benscher eine Umschulung zum Tischler in der jüdischen Werkschule in der Weidenallee 10 bc.

Er wohnte zur Untermiete bei der Familie Riemann-Blumenthal. Benscher zeigte in dieser Zeit Furchtlosigkeit gegenüber der Gestapo und trug den Judenstern demonstrativ bereits zwei Tage vor der offiziellen Anordnung ab dem 19. September 1941.

Als die Deportationen begannen, wurde Fritz Benscher zum Sargtischler der jüdischen Gemeinde auf dem Jüdischen Friedhof in Stellingen ernannt. Er erhielt ein regelmäßiges Einkommen von 200 RM monatlich. Er half auch als Freiwilliger bei den Deportationen, organisierte Lebensmittel und beseitigte Verstopfungen in den Toiletten des Sammelplatzes. Er versuchte, sich freiwillig zur Deportation nach Theresienstadt zu melden, da er glaubte, schlimmer könne das Leben im Ghetto nicht sein, doch der Judenreferent der Gestapo lehnte dies ab, da man seine Arbeit in Hamburg noch benötige.

Im Getto Therienstadt/Terezin (194/1944)

Am 21. Juni 1943 wurde Fritz Benscher im Rahmen eines Transports der letzten Mitarbeiter der Hamburger jüdischen Organisationen ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 25. Juni 1943 ankam.

Obwohl das Lager von Hunger, Mangel und Krankheiten geprägt war, konnte Benscher seine Arbeit als Schauspieler wieder aufnehmen. Er trat in Kabaretts, Revuen und „Bunten Abenden“ auf. Benscher spielte in verschiedenen Stücken und wirkte als Conférencier. Berühmt wurde sein Witz, in dem er die Hoffnung auf die Befreiung zum Ausdruck brachte, indem er die Zuhörer ermahnte, ihren „Löffel aus dem Knopfloch“ zu nehmen, wenn sie wieder die Mönckebergstraße hinuntergehen – ein Symbol für das Ende des Hungers und der Verfolgung in der Freiheit.

Transport ins KZ Auschwitz (1944)

Am 28. September 1944 wurde Benscher auf den ersten Herbsttransport mit der Bezeichnung von Theresienstadt nach Auschwitz abkommandiert. Er registrierte sich dort als „Arbeiter“. Benscher wurde als „Durchgangsjude“ bzw. „Depothäftling“ zur Zwangsarbeit selektiert. In Auschwitz versuchte er, seine Identität zu verschleiern, indem er bei der Registrierung zunächst das Geburtsjahr 1919 angab, um jünger zu erscheinen. Er verbrachte etwa zehn Tage im ehemaligen „Zigeunerlager“ in Auschwitz-Birkenau.

Todesmarsch ins KZ Dachau

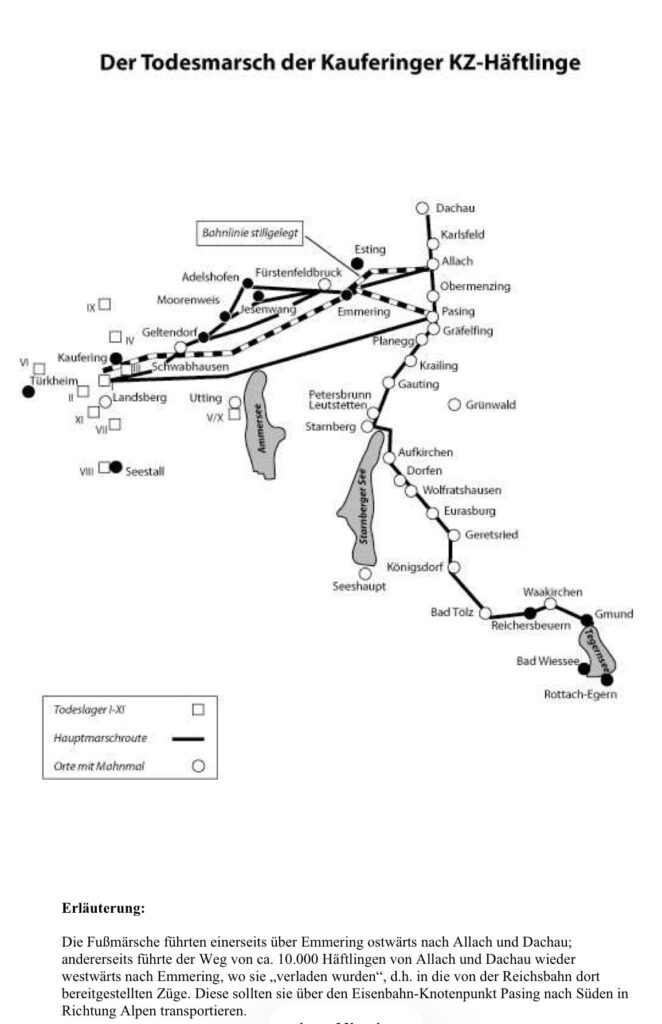

Am 10. Oktober 1944 wurde er ins KZ Dachau gebracht und auf das Außenlager Kaufering III verteilt. Dort arbeitete er im „Transport-Kommando“, wo er Lebensmittel und Leichen transportierte. In Kaufering III revidierte er sein Geburtsjahr auf „1909“ und ließ wahrheitsgemäß „Artist“ als Beruf eintragen. Die Lebensbedingungen waren von ständiger Kälte, Hunger und Misshandlungen geprägt.Der Psychologe Viktor Frankl, ein Mithäftling, berichtete später, Benscher habe ihm das Leben gerettet, indem er ihn mit aufmunternden Worten dazu brachte, seine pessimistische Stimmung zu überwinden, die sonst zum Tod geführt hätte. Benscher trat auch in Kaufering bei „Bunten Abenden“ auf, wo er mit Zynismus und Humor die Lagerwirklichkeit beschrieb.

Eine Woche vor der Befreiung befahl die SS die Evakuierung. Benscher nahm an einem der sogenannten Todesmärsche teil. Er wurde in das KZ-Außenlager München-Allach gebracht, ein Außenlager Dachaus.

Nach der Befreiung nach 1945

Fritz Benscher wurde am 1. Mai 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach von Soldaten der US-Armee befreit. Er berichtete später, dass er das Lager selbst verließ, um der Typhus-Quarantäne zu entgehen. Er fand Unterschlupf bei einem Bauern. Kurz darauf, noch in KZ-Kleidung, suchte er Radio Munich auf, wo er auf seinen ehemaligen Kollegen aus dem Jüdischen Kulturbund aus Hamburg, Klaus Brill, traf und sofort als Oberspielleiter engagiert wurde.

Bereits im Mai 1945 fand Benscher eine neue Heimat und eine Anstellung in München beim Radio München, dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks (BR). Dies gelang ihm dank seiner Bekanntschaft mit Klaus Brill, einem Deutschamerikaner und Leutnant der US Army, der zu dieser Zeit Programmdirektor des Senders war. Benscher wurde sofort als erster Ansager und später als Sendeleiter bzw. Oberspielleiter eingestellt.

Benscher, der sich als politisch-humoristischer Aufklärer verstand, schoss humorvoll und sarkastisch scharf gegen die alte Ideologie. Er setzte sich gegen die ehemaligen Parteigenossen ein, indem er versuchte, Künstler, die vom NS-Regime profitiert hatten, aus dem Kulturbereich fernzuhalten. Aufgrund seiner kritischen Redepassagen erteilte man ihm mehrmals Sprechverbot.

Er gilt als Vater der ersten Autofahrersendung im Bayerischen Rundfunk, die 1955 als„Nimm’s Gas weg“ startete und ab 1959 als „Gute Fahrt“ lief. Diese Sendung moderierte er bis 1970.

Das Hörspiel war ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld. Er war als Dramaturg, Regisseur und Sprecher in weit über 100 Produktionen tätig. Besonders bekannt wurde er durch die Hörspielserie.

Ab Ende der 1950er-Jahre erlangte er nationale Bekanntheit im Fernsehen als Moderator und Quizmaster. Er moderierte u.a. das „Tick-Tack-Quiz(1958 bis 1967), eine Sende mit für die damaligen Verhältnisse mit hohen Einschaltquoten.

Seine lockere, schlagfertige und zu spontanen Gags neigende Art war für die damalige Zeit ungewöhnlich und machte ihn zum Publikumsliebling,

Obwohl er nach außen hin ein unglaublich produktiver Künstler war, litt Benscher zeitlebens unter den psychischen und physischen Folgen seiner KZ-Zeit. Er litt unter Schlaflosigkeit, Albträumen und Angstzuständen.

Fritz Benscher starb am 10. März 1970 im Alter von 65 Jahren in einer Münchner Klinik an den Folgen eines wenige Tage zuvor erlittenen Herzinfarkts.