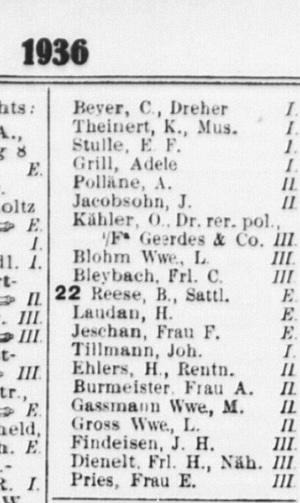

Rosa und John Jacobsohn wohnten bis 1939 in der Hölderlinsallee 20 im 2. Stock. Dann wurden sie aus ihrer Wohnung vertrieben, weil sie nach Auffassung des NS-Systems sogenannte „Volljuden“ waren. Zum Schluss lebten sie in der Bundesstraße 35 im Grindelviertel, in einem sogenannten „Judenhaus“. Dabei handelte es sich um ehemalige jüdische Stifte, die mit Beginn der Deportationen ab 1941 von den Nazis zu Massenunterkünften umgewandelt wurden und in die jüdische Menschen zwangsweise eingewiesen wurden. Über diese Häuser – im Fall der Jacobsohns das „Samuel-Levy-Stift“ – wurden die Deportationen in den Osten organisiert.

Am 15. Juli 1942 mussten sich beide in der Schule Schanzenstraße beim Sternschanzen-Bahnhof, zusammen mit über 800 weiteren Menschen, einfinden, um von Hamburg nach Theresienstadt/Terezín deportiert zu werden. John Jacobsohn starb am 27. Juli 1943, Rosa am 9. September 1943 im Ghetto Terezín. Am 19. Juli 1942 wurde auch Johns Tochter Elna mit ihrer fünf Monate alten Tochter Tana (Köhler) von Hamburg nach Terezín verschleppt. Beide kamen ebenfalls ums Leben.

Wer waren die Jacobsohn?

John Jacobsohn wurde 1875 in Kiel geboren. 1901 heiratete er Jenny Wittstock. Das Paar bekam eine Tochter, Elna (geb. 1912). Damals lebte die Familie in Kopenhagen. Jenny starb 1918, sodass Elna bei ihrem Vater allein aufwuchs. Mit ihr zog er nach Altona, das damals noch nicht zu Hamburg gehörte, sondern eine eigenständige Stadt war. John betrieb in der Reeperbahn 168 ein Zigarrengeschäft. 1926, während der Rezession der Weimarer Republik, musste er das Geschäft aufgeben.

Rosa Kuh, geboren 1884 in Pola bei Triest (heute Kroatien), war Johns zweite Ehefrau. Auch sie war zuvor schon einmal verheiratet gewesen, ihr erster Mann war ebenfalls verstorben. Seit 1926 lebte das Paar in der Bismarckstraße. Die Lebensbedingungen wurden in der Weimarer Republik zum Ende der 1920er-Jahre immer schwieriger. Die ungelöste Wirtschaftskrise stärkte die NSDAP in dieser Zeit. Rosa und John Jacobsohn lebten von der Wohlfahrt/Fürsorge. Sie litt schwer an Tuberkulose, einer damals gefährlichen und nicht behandelbaren Krankheit, da es noch keine wirksamen Antibiotika gab.

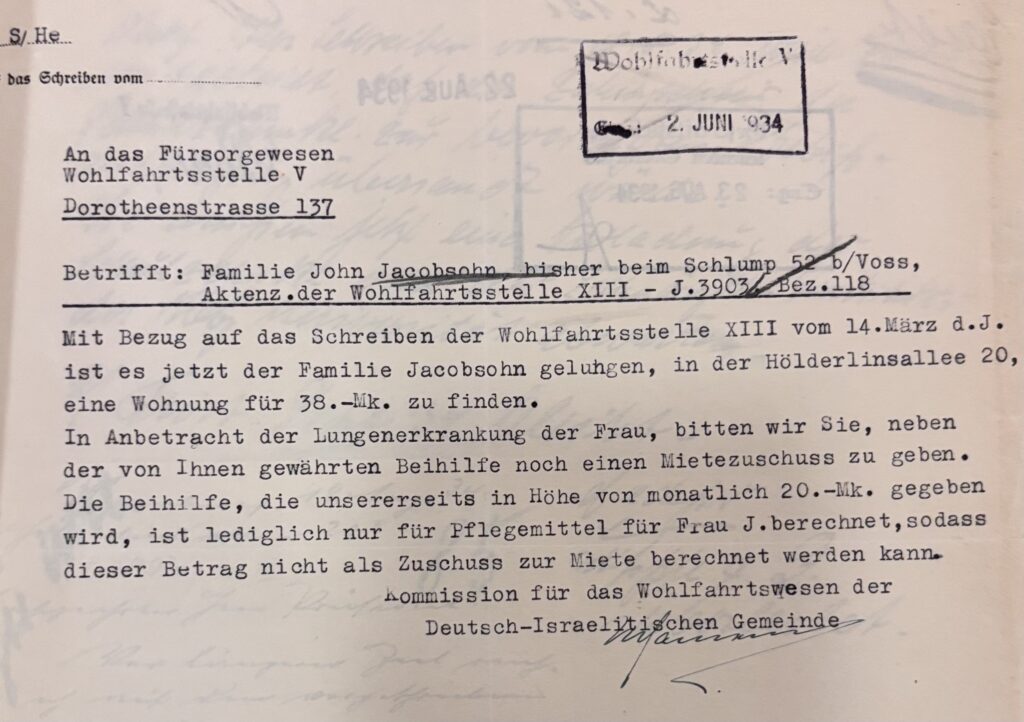

Wie kam es zum Umzug in die Hölderlinsallee?

Die angespannte finanzielle Lage und Rosas Krankheit prägten die Wohnverhältnisse des Ehepaars. Bis zum 1. Mai 1934 waren sie in Hamburg bereits sechsmal umgezogen, jeweils nur in einem möblierten Zimmer. Erst durch die Unterstützung der Jüdischen Wohlfahrt konnten sie in eine 2-Zimmer-Wohnung in der Hölderlinsallee 20 ziehen. „Frau Jacobsohn ist lungenleidend und muss eine gesunde Wohnung haben“, schrieb das Wohlfahrtswesen der jüdischen Gemeinde. „Wir geben der Familie J. monatlich 20 RM, da wir in Anbetracht der leidenden Frau eine Heizungswohnung für angebracht hielten.“ Außerdem sei Frau J. „außerordentlich pflegebedürftig.“ John Jacobsohn fand als Jude keine reguläre Arbeit mehr. Ab dem 23. November 1937 wurde er durch die staatliche NS-„Fürsorge“ als Zwangsarbeiter in Waltershof/Köhlbrand eingesetzt.

Blumen vor der Namenstafel vom 15. und 19. Juli 1942

Am 16. Oktober 2025 waren wir vom Jarrestadt-Archiv in der Ganztagsgrundschule Sternschanze. Dort sind die Namen aller jüdischen Menschen verzeichnet, die am 15. und 19. Juli 1942 über die damalige Schule Schanzenstraße nach Terezín deportiert wurden – darunter auch Rosa und John Jacobsohn sowie Elna und Tana Köhler. Wir haben an der Namenstafel der Deportierten Blumen niedergelegt und uns mit Lehrer:innen der Schule ausgetauscht. Jedes Jahr wird an diesem Ort der Opfer mit einer Kundgebung gedacht.

Stolpersteine für Elna und Tana Köhler wird demnächst in der Tornquiststraße verlegt

Um den 5. November 2025 werden für Elna und Tana Köhler zwei Stolpersteine vor der Tornquiststraße 44 in Eimsbüttel verlegt. Die Nachbarschaft hatte für diese kleinen Messingsteine die Patenschaft übernommen, sodass ihre Verlegung jetzt möglich wird. Vielleicht sprechen Sie in Ihrer Nachbarschaft darüber, ob Sie sich zwei Stolpersteine für Rosa und John Jacobsohn in Ihrer Straße vorstellen könnten? Allein das Gespräch darüber wäre eine Form, dass man sich an sie erinnert.