Marco Hosemann von der Hamburger Geschichtswerkstatt „Jarrestadt-Archiv“ hat an der Namenstafel der Deportierten an der heutigen Ganztagsgrundschule Sternschanze Blumen für die NS-Opfer niedergelegt. „Diese furchtbaren Ereignisse – die Verschleppung tausender Jüdinnen und Juden aus Hamburg in der NS-Zeit und deren Ermordung – dürfen nicht vergessen werden“, sagte er vor der Tafel mit den über 1.700 Namen.

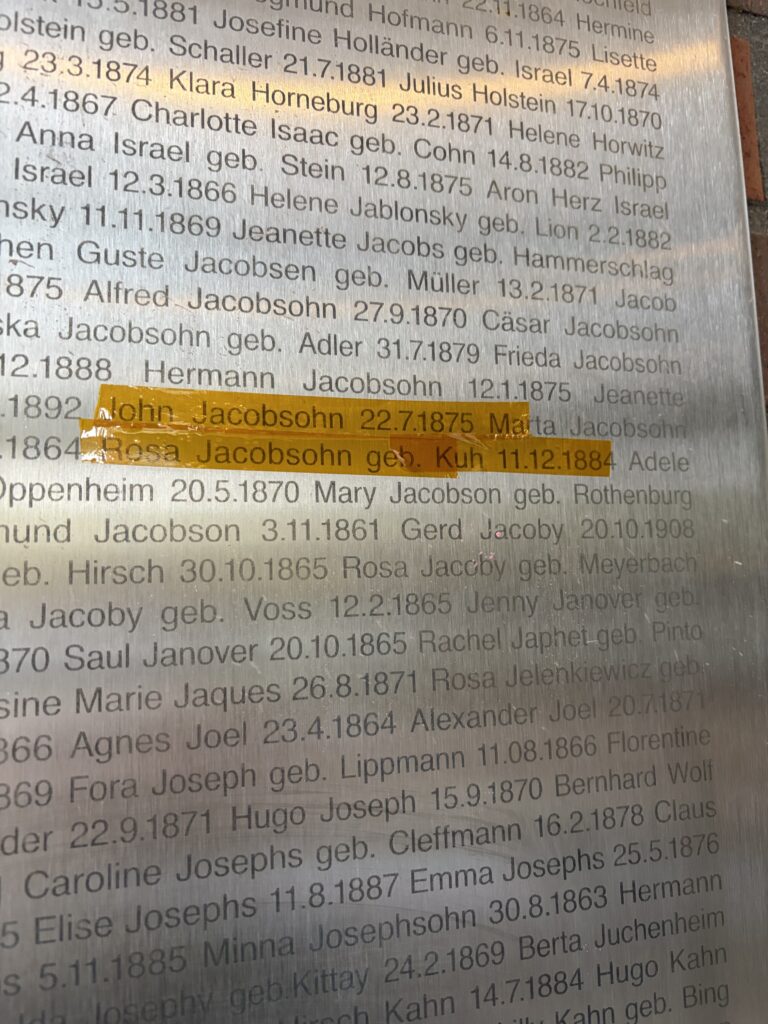

Im Gespräch vor der Namenstafel ging es um Rosa und John Jacobsohn. „Aus den Unterlagen habe ich gesehen, dass sie bis 1939 in der Jarrestadt, in der Hölderlinsallee 20 im zweiten Stock, wohnten, bevor sie aus ihrer Wohnung vertrieben wurden.“ Sie mussten schließlich in ein sogenanntes „Judenhaus“ in der Bundesstraße 35 ziehen – eine Massenunterkunft für jüdische Menschen –, bevor sie deportiert wurden.

Am 15. Juli 1942 mussten sich beide in der Schule Schanzenstraße beim Sternschanzen-Bahnhof (heute Ganztagsgrundschule Sternschanze) einfinden, um von Hamburg nach Theresienstadt/Terezín verschleppt zu werden. John Jacobsohn starb am 27. Juli 1943, Rosa am 9. September 1943 im Ghetto Terezín. Am 19. Juli 1942 wurde auch Johns Tochter Elna mit ihrer fünf Monate alten Tochter Tana (Köhler) von Hamburg nach Terezín deportiert. Beide kamen ebenfalls ums Leben.

John Jacobsohn wurde 1874 in Kiel geboren. Rosa Kuh, geboren 1884 in Pola bei Triest (heute Kroatien), war Johns zweite Ehefrau. Seit 1926 lebte das Paar in der Bismarckstraße. Die Lebensbedingungen verschlechterten sich in der Weimarer Republik gegen Ende der 1920er-Jahre zunehmend.

Die ungelöste Wirtschaftskrise stärkte in dieser Zeit die NSDAP. Rosa und John Jacobsohn lebten von der Wohlfahrt bzw. Fürsorge. Zu Beginn der 1930er-Jahre sorgte die Jüdische Gemeinde dafür, dass sie in die Hölderlinsallee 20 umziehen konnten – endlich eine beheizte Wohnung. Rosa litt schwer an Tuberkulose, einer damals gefährlichen und nicht heilbaren Krankheit, da es noch keine wirksamen Antibiotika gab.

Während eines kurzen Rundgangs über das Schulgelände verweilte Marco Hosemann vor dem Eingang des Schulgebäudes, in dem die Deportierten damals für eine Nacht untergebracht wurden.

Beim Verlassen des Schulgeländes kam es zu einem kurzen Gespräch über die Stolperschwelle vor dem zweiten Eingang der Schule. Zu den Deportierten gehörten auch 13 Schüler:innen der Israelitischen Töchterschule aus dem nahegelegenen Karolinenviertel.